동아시아 핵심인재 양성 프로그램(EEP) 2

- 320호

- 기사입력 2015.03.26

- 편집 김진호 기자

- 조회수 10702

글 : 도관홍 화학공학과

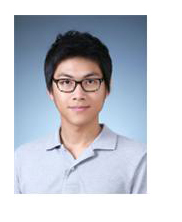

일본으로, 도쿄로 향하는 비행기 안에서 본 후지산의 모습이었다. 「후지산」 지난 봄에 유럽으로 가는 비행기 안에서 본 알프스 산맥의 모습과는 비교도 안 될 정도로 작고 귀엽고 아담하게 다가온 후지산. 그 느낌 그대로, 도쿄는 내게 작고 귀엽게 느껴졌다.

일본으로, 도쿄로 향하는 비행기 안에서 본 후지산의 모습이었다. 「후지산」 지난 봄에 유럽으로 가는 비행기 안에서 본 알프스 산맥의 모습과는 비교도 안 될 정도로 작고 귀엽고 아담하게 다가온 후지산. 그 느낌 그대로, 도쿄는 내게 작고 귀엽게 느껴졌다.

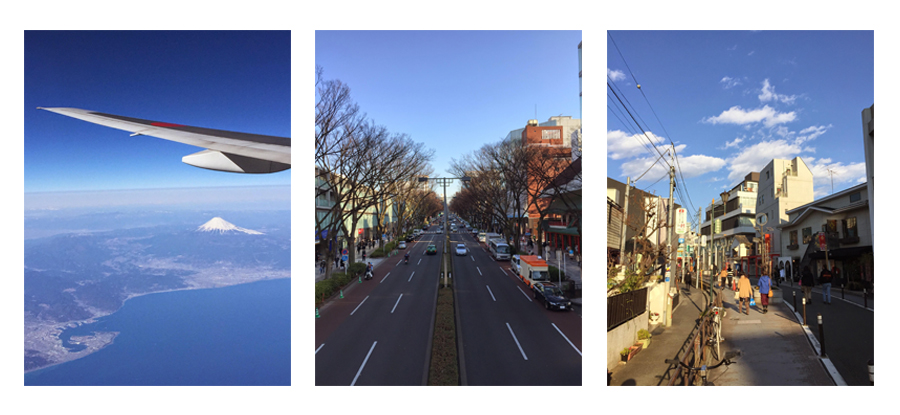

도쿄에는 유명한 거리들이 있다. 상당히 거칠게 비유를 해본다면, 서울의 명동, 강남, 이태원, 서울역 등의 거리를 신주쿠, 긴자, 하라주쿠와 시부야, 도쿄역을 각각에 대입하면 가장 비슷할 것 같다고 생각했다. 하지만 롯폰기와 아카사카, 와세다대학가, 도쿄대학가 등 더 많은 거리들을 다녀보고 생각해보건대, 바르셀로나가 파리를 모델로 삼았듯, 서울도 도쿄를 모델로 삼아서 많은 거리들을 설계한 건 아니었을까. 정말 많은 명동과 이태원이 작은 형태로 여기저기 퍼져있던 것이 도쿄의 거리였다.

내게 가장 인상적이었던 거리는 오모테산도였다. 육교 위에서 찍은 이 거리를 본 순간 떠올랐던 것은 파리의 샹젤리제였다. 정말 아담한 크기의 샹젤리제... 차도도 4차선이었고, 건물들의 크기 또한 고층이 아닌 고작 3~5층의 작은 건물과, 시원하게 뻗은 직선 차도.

육교를 내려와 바로 옆에 붙어있는 한 골목으로 들어가봤다. 햇살이 좋아서 정말 사진이 예쁘게 나왔다. 차가 다닐 수 있을지 없을지 모르게 정말 작았고, 이 거리 안에는 중고가의 오리지널 브랜드 쇼핑몰들이 가득했다. 큰 거리와 건물에 압도되어 정신없이 둘러보며 발걸음을 빼앗겼던 시부야, 신주쿠, 긴자 등의 거리가 있었다면, 훨씬 아담한 크기였기에 더 정감 있게 느껴진 오모테산도는 그 곁가지로 연결되어 있는 골목들이 좋았다.

그 다음으로는 발걸음을 옮겨 도쿄의 랜드마크인 도쿄 타워를 찾아갔다. 영화와 책에서 소재로 그렇게 많이 쓰였다던데, 일본의 영화와 소설은 크게 관심두지 않았던지라 아무것도 모른다. 「도쿄 타워」 라는 이름의 영화가 있다는 걸 알 뿐.

‘아, 저건 에펠탑이네... 근데 왜 도쿄에 있지? 그리고 색도 붉어. 왠 모방을 저렇게 떡하니 자랑스럽게 해 놓은걸까?’ 라는 생각이 들게 한 사진을 본 적이 있다. 그게 에펠탑이 아니라 도쿄 타워였다는 사실은 정말 최근에서야 안 사실이었다. 어쨌든, 외형이 매우 비슷하기에 비교는 불가피하다. 난 도쿄 타워를 보고 ‘정말 도쿄의 모든 것처럼 작구나, 랜드마크조차도 작게 만들었네.‘ 라는 생각을 했지만, 실제로는 에펠탑보다 더 높다는 사실을 위키백과사전에서 확인했다. 곰곰이 생각해보건대 도쿄 타워 가까이에는 고층 건물들이 파리의 에펠탑 근처보다 빽빽하게 들어서 있어서 멀리서 보기에 에펠탑보다 작게 느껴졌을 것이라고, 결론을 내렸다.

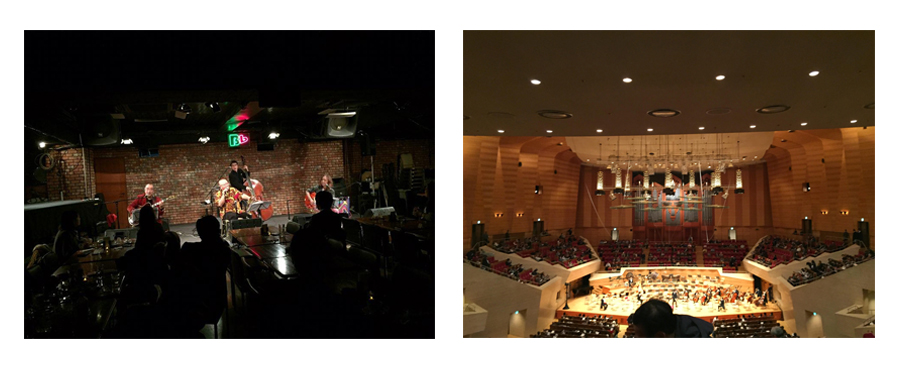

여행을 준비하며 내가 제일 먼저 찾아본 것은 산토리 홀의 연주 일정이었다. 수요일부터 일요일까지, 어느 문화/예술 잡지에서 도쿄 빅 7이라고 하는 오케스트라들이 매일같이 연주회를 열었다. NHK 심포니 오케스트라, 요미우리 심포니 오케스트라, 도쿄 메트로폴리탄 심포니 오케스트라 등... 도쿄대학 오케스트라 또한 산토리 홀을 대관하여 연주회를 하는 것도 신기했다. 우리 성균관대학교 오케스트라가 예술의전당 콘서트홀을 대관하여 연주회를 연다는 것과 같은 의미니까, 정말 생소했다.

산토리 홀은 작았다. 국회의사당에서의 프로그램 일정을 마치고, 눈 같은 비를 우산 없이 맞아가며 산토리 홀을 걸어서 찾아갔다. 지도에서 봤던 것만큼 가깝지도 않고, 길도 어려워서 헤맸지만 시간이 넉넉했으니 마음은 여유로웠다. 중간에 여기저기 서 있던 내 나이 또래의 경찰들에게 길을 물어가며 위치를 찾았다.

산토리 홀은 작았다. 국회의사당에서의 프로그램 일정을 마치고, 눈 같은 비를 우산 없이 맞아가며 산토리 홀을 걸어서 찾아갔다. 지도에서 봤던 것만큼 가깝지도 않고, 길도 어려워서 헤맸지만 시간이 넉넉했으니 마음은 여유로웠다. 중간에 여기저기 서 있던 내 나이 또래의 경찰들에게 길을 물어가며 위치를 찾았다.

도착해서 느낀 산토리 홀은 그야말로 작았다. 세계에서 음향설계로 최고로 꼽히는 홀이 이렇게 작을 것이라고는 상상하지 못했기 때문이었다. 단순히 ‘최고로 꼽힌다’ 는 이미지가 나한테 무의식적으로 ‘규모가 크다’ 는 형태로 다가왔던 것일까. 내가 자주 가는 예술의전당 콘서트홀이나, 세종문화회관 대극장과 비교하면 삼분의 일, 또는 그것보다 더 작게 느껴졌다. 하지만 내가 두 날에 걸쳐 봤던 NHK 심포니 오케스트라와 도쿄대학 오케스트라의 연주 두 번 모두 객석에는 빈 자리가 없었다. 그리고 그 많은 청중들에게 보답이라도 하듯, 일본을 대표하는 NHK 심포니 오케스트라는 말할 것도 없이 훌륭한 연주를, 도쿄대학 오케스트라는 전공자도 없는 100% 아마추어 단체임에도 믿기지 않는 수준의 연주를 들려주었다.

사전수업을 통해 들었던 이야기들로 짐작해보건대, 일본의 오케스트라는 장인정신과 전체주의, 무사도 정신이 한 사람, 한 사람에게 배경이 되었기에 복잡하지만 정교하고 세밀한 기계처럼 완벽한 연주를 하는 것이라고 생각했다. 연주가 끝나고는 수석 첼리스트를 비롯한 다른 연주자들과 이야기도 나누었다. 그들이 말러 5번 교향곡이라는 굉장한 대곡이자 난곡을 수준 있게 연주한 것에 대해 정말 행복해하는 모습이 너무너무 보기 좋았고, 동시에 부러웠다.

도쿄대학 오케스트라의 연주를 보기 전날, NHK 심포니 오케스트라의 연주를 보고 밤에 숙소로 돌아가는 길에, Bb (비 플랫) 이라는 이름의 재즈 라이브 바가 눈에 들어왔다. ‘Without music, life would Bb.' (음악 없이는 인생은 단조로울 것이다) 라는 말을 평소에도 굉장히 좋아했기에, 홀린 듯 그 지하로 빨려 들어갔다. 자욱한 담배연기와 모르는 언어로 즐겁게 대화하는 사람들, 의식과 무의식의 경계에서 연주하는 재즈밴드의 즉흥연주와 함께 시원한 흑맥주 한 잔을 마시니 정말 너무너무 즐거웠다. 나도 모르는 사이에 브라보라는 말과 박수가 나오고... 끝나고는 밴드의 베이시스트와 연락처를 주고 받았다. 내가 한국에서 왔다고 하니, 한국에 같이 작업하는 피아니스트가 있다며 다음에 한국에 공연하러 올 일이 있으면 그 때 다시 만나서 술 한 잔 같이하자고 인사를 주고 받고, 난 다시 숙소로 향했다.

도쿄의 거리들, 도쿄 타워, 도쿄의 산토리 홀과 음악에 대해 이야기하고 싶었다. 물론 8박 9일, 길지도 짧지도 않은 정도의 여행이었고, 이 외에도 음식에 대해서 이야기 할 수도 있겠지만, 내게는 거리를 지나는 수많은 사람 중 일부가 되는 것이 좋았고, 일본의 클래식 음악은 어떤지가 너무너무 궁금했기 때문이다.

서울과 가장 큰 차이점은 바로 ‘크기’ 였다. ‘뭐든지 크고 빠르게 적당히’ 로 표현될 수 있는 우리나라와는 달리, ‘하나하나 크기와는 상관없이 정교하고 소박하게’ 로 말하는 것이 나에게 다가온 도쿄의 인상이었다.

| No. | 제목 | 등록일 | 조회 |

|---|---|---|---|

| 83 | 454호 대만-National Chengchi University | 2020-10-27 | 5536 |

| 82 | 452호 호주-The University of Melbourne | 2020-09-24 | 5279 |

| 81 | 450호 핀란드-University of Eastern Finland | 2020-08-25 | 5200 |

| 80 | 448호 영국- University of Leicester | 2020-07-23 | 5691 |

| 79 | 446호 프랑스-University Grenoble Alpes(UGA) | 2020-06-29 | 5075 |

| 78 | 442호 독일-Hochschule Osnabrueck | 2020-04-28 | 5530 |

| 77 | 440호 체코-Czech Technical University in Prague | 2020-03-26 | 4452 |

| 76 | 438호 덴마크-University of Copenhagen | 2020-02-24 | 5088 |

| 75 | 436호 캐나다-NIPISSING UNIVERSITY | 2020-01-20 | 5068 |

| 74 | 434호 호주-Queensland University of Technology | 2019-12-30 | 5344 |

- 처음페이지로 이동

- 이전 페이지로 이동

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 다음 페이지로 이동

- 마지막 페이지로 이동